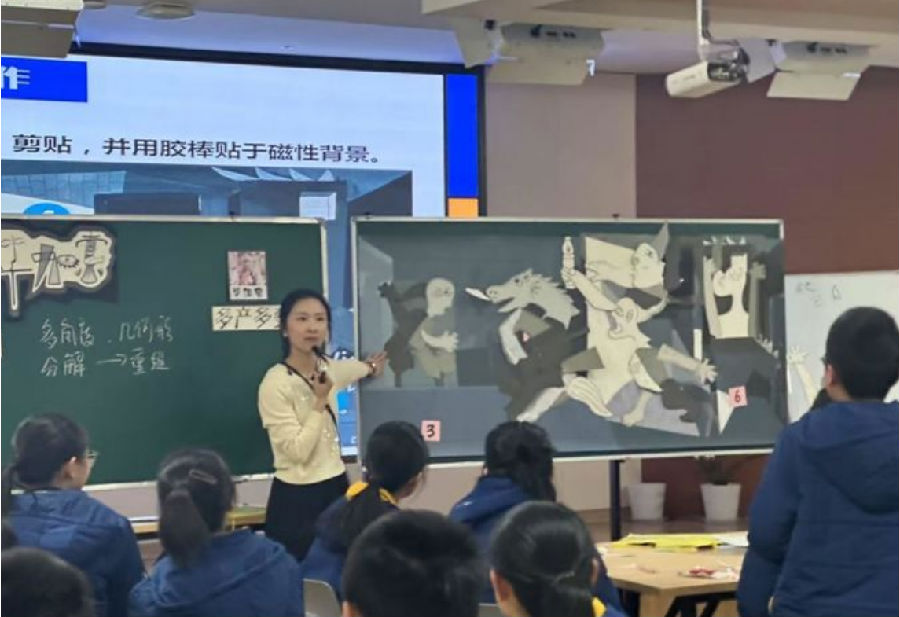

2025年3月20日,邹黎明名师送教工作室第13次活动在温州市第十二中学举行,活动分课堂教学研讨与经验交流分享两部分,首先是课堂展示部分,第一节是苏蒙蒙老师执教的初中美术课《毕加索》,这是一堂极具启发性与深度的艺术鉴赏课。苏老师以毕加索不同时期作品为线索,巧妙引导学生按时间排序,直观展现其从写实到抽象的创作演变,为学生搭建起理解毕加索艺术风格的桥梁。整节课围绕《格尔尼卡》展开,深入剖析创作背景、画家心情及独特创作手法,让学生深刻体会到作品背后对战争的控诉与对和平的渴望。最后,苏老师呼吁世界和平,不仅升华了课程主题,更在学生心中种下和平的种子。这堂课内容丰富、逻辑清晰,有效提升了学生的艺术鉴赏能力与社会责任感,展现了美术教育的魅力与价值。

徐荣园老师《神秘的非洲美术》一课,以非洲风情视频导入,迅速吸引学生注意,为课程营造了浓郁的异域氛围。通过小组探究,学生深入剖析非洲壁画的造型、构图与色彩程式,不仅掌握了知识要点,更锻炼了团队协作与独立思考能力。纸浆块壁画创作体验环节,将理论与实践紧密结合,让学生亲身感受非洲艺术的独特魅力,激发了他们的创造力与想象力。整堂课结构紧凑,内容丰富,既传授了美术知识,又培养了学生的审美情趣与跨文化交流意识,是一堂富有启发性与实践意义的美术课。

徐甄老师《别样的拉丁美洲》以一颗玉米开启旅程,从美洲原产地的地理、气候、自然资源切入,串联起自然与人文的脉络。她通过分析玛雅文明的壁画艺术,带领同学走进神秘的古文明世界,对比三大文明古国的艺术特质,将历史厚重感与视觉美学融合,让课堂既有理性的地理分析,又充满感性的艺术震撼。

尤婉儿老师《茶画瓷语》以一件北宋瓯窑青釉剔刻花卉纹执壶为引,带同学穿越“海上丝绸之路”的千年烟云。课堂从“瓯窑执壶”展开,三环探究层层深入,从器物考据到美学解码,课堂环节设计巧妙,环环相扣,将美术鉴赏与文学,历史深度融合,引导学生逐步感受传统茶文化的魅力,让学生成为中华美学的传承者和创新者。

杨雯捷老师的一场关于人工智能(AI)与教学融合的讲座,吸引了老师们的关注。讲座探讨了AI技术如何革新传统教学模式,提高教育质量和效率。与会者对讲座内容的前瞻性和实用性给予了高度评价,认为这将为未来的教育发展提供新的思路和方法。讲座中,杨老师还分享了几个成功的案例,展示了AI技术在实际教学中的具体应用本次讲座不仅为参会者提供了一场思想的盛宴,也为智能教育的未来发展描绘了一幅蓝图。

汪晨虹老师的《春草·造物》:校园文创实践课程讲坐,旨在探讨如何将传统文化元素融入现代设计,推动校园文创的发展。讲座中,汪老师深入剖析了“春草·造物”这一主题,阐述了春天的生机与创造力如何激发设计灵感,并结合实际案例,展示了文化与设计融合的魅力。她强调,校园文创不仅是产品的创新,更是文化传承与创新的过程。“春草·造物”校园文创实践课程,不仅丰富了校园文化生活,也为校园文创产业的发展注入了新的活力。

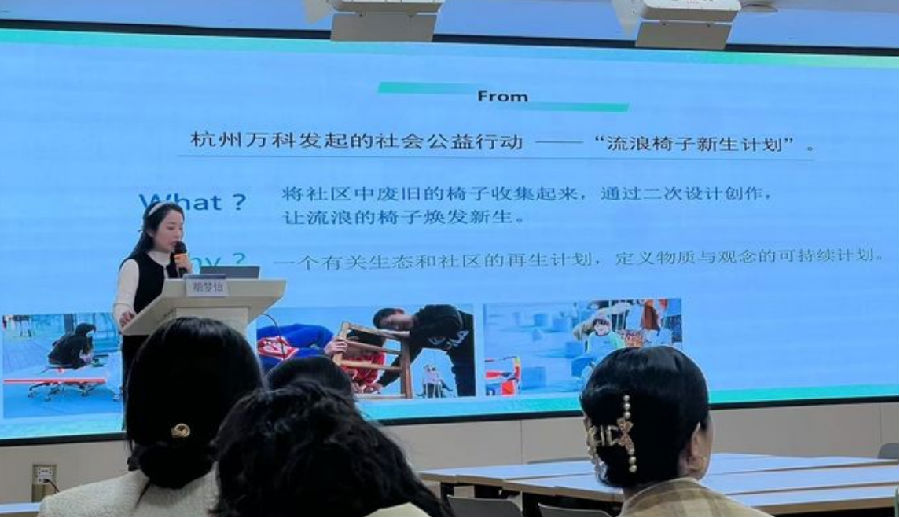

胡梦怡老师带来的经验分享《温州市实验中学特色美育课程系列-“流浪的椅子”可持续发展理念下的美术馆美誉课程》,是流浪椅子的新生计划,将社区中废旧的椅子收集起来,通过二次设计创作,让流浪的椅子焕发新生,是绿色生活方式的体现,是探索“可持续发展”理念的一次跨界尝试,以旧物唤共情,在人与物的互动交流中,寻找文化实践与精神共振的新形式。

杨况老师带来的经验分享《温州市实验中学特色美育系列-“心灵瑜伽·缠绕曼达拉”校园手工拓展课》,在这里,学生体验这创作美的快乐,享受着按摩心灵的舒适。杨老师向我们介绍:手工艺术疗愈拓展课程——《心灵瑜伽·缠绕曼达拉》的开发缘起于中学生青春期成长过程中面临的多重压力,结合他们的心理特点,通过艺术、手工疗愈心灵,不仅在艺术纬度提升学生创造力,还能在心理纬度疗愈身心,既能育人又能愈人。

邹黎明老师分别点评了上课的老师的课堂呈现及台前幕后的故事,苏蒙蒙老师《毕加索》、徐荣园老师《神秘的非洲美术》、徐甄老师《别样的拉丁美洲美术、尤婉儿老师《茶画瓷语》。最后邹老师强调,在美术核心素养的视野下,应培养学生以美术的眼光洞察世界,发现平凡中的非凡之美;以美术的思维考量世界,剖析表象下的艺术逻辑;以美术的语言描绘世界,将内心的感悟与现实的万象转化为生动的表达,让美术成为连接自我与世界的桥梁。我们既要学习高屋建瓴的理论架构,又要认真钻研贴近日常的的教学细节。对每一节课每一个环节的精益求精,对每一个设计背后美育文化理解的深入思考。想上好一堂美术课,我们需要大量的积累:无论是美术史的研读还是对学生此时状态的了解,亦或是教学方式方法的适切,甚至是板书的精巧设计,都需要老师们对自己的教学行为一再的反思、修正。做到“把书读厚,把课上薄”,使美术课既体现出美术特有的学科主题,又要有与生活链接的人文主题。让美育真实而有温度的发生。